Kategorie Innovation & Technologie - 23. Juli 2025

Wie digitale Vermessungstechnologien das zirkuläre Bauen befördern

Die Baubranche kommt derzeit langsam wieder in Schwung, damit wächst aber auch ihr ökologischer Fußabdruck immer weiter. Rund 35 Prozent des weltweiten Ressourcenverbrauchs und ganze 40 Prozent der globalen CO₂-Emissionen gehen auf das Konto der Baubranche. Dass es auch anders geht, zeigt KRAISBAU, ein vom BMIMI gefördertes Projekt, in dem gleich 33 beteiligte Institutionen und Unternehmen gemeinsam an neuen Technologien für ein nachhaltigeres, digitales und zirkuläres Bauen tüfteln. Mit an Bord ist auch JOANNEUM RESEARCH DIGITAL, das mit KI-basierten Lösungen zur digitalen Bestandsaufnahme einen wichtigen Beitrag dafür leistet.

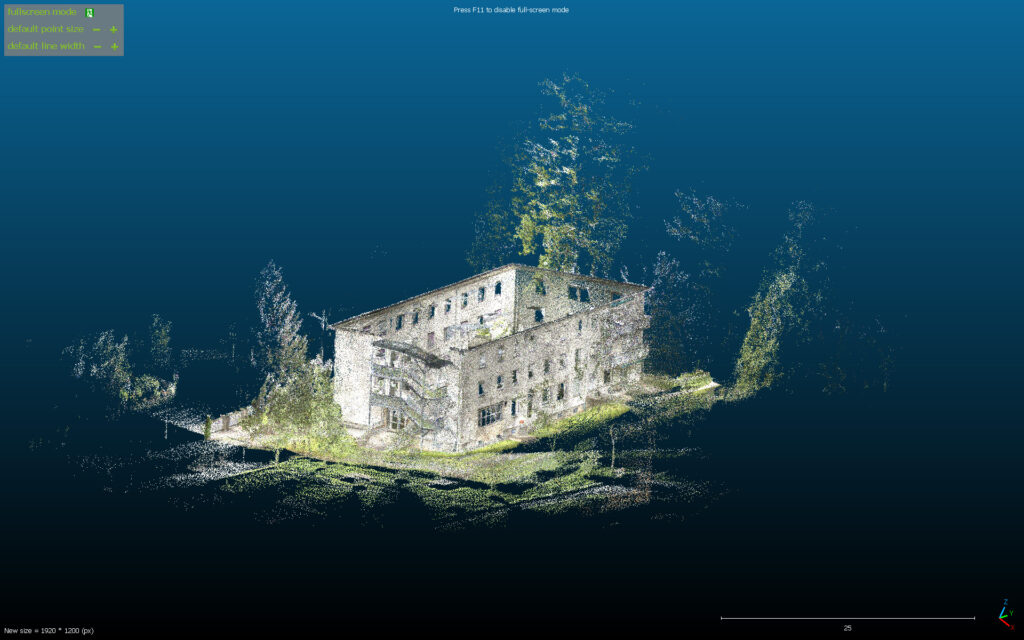

Im Zentrum von KRAISBAU steht die Frage, wie bestehende Gebäude möglichst effektiv weiterverwendet werden können – durch Umnutzung, Sanierung und intelligente Renovierung bzw. Ressourcen. Am Beispiel eines leerstehenden Schulgebäudes in Salzburg, das künftig als Innovationsstandort zum Einsatz kommen soll, werden neue Methoden für die Branche gleich mal in der Praxis erprobt. Ein Forscherteam von DIGITAL, dem Institut für digitale Technologien der JOANNEUM RESEARCH, führt dabei umfassende Aufnahmen des Gebäudes mit visueller Sensorik durch und liefert so mit hyperspektraler und 3D-Vermessung wichtige Entscheidungsgrundlagen für eine weitere Nutzung.

- Die ehemalige Josef-Rehrl-Schule

- und als Punktewolke (erstellt von Gerald Lodron)

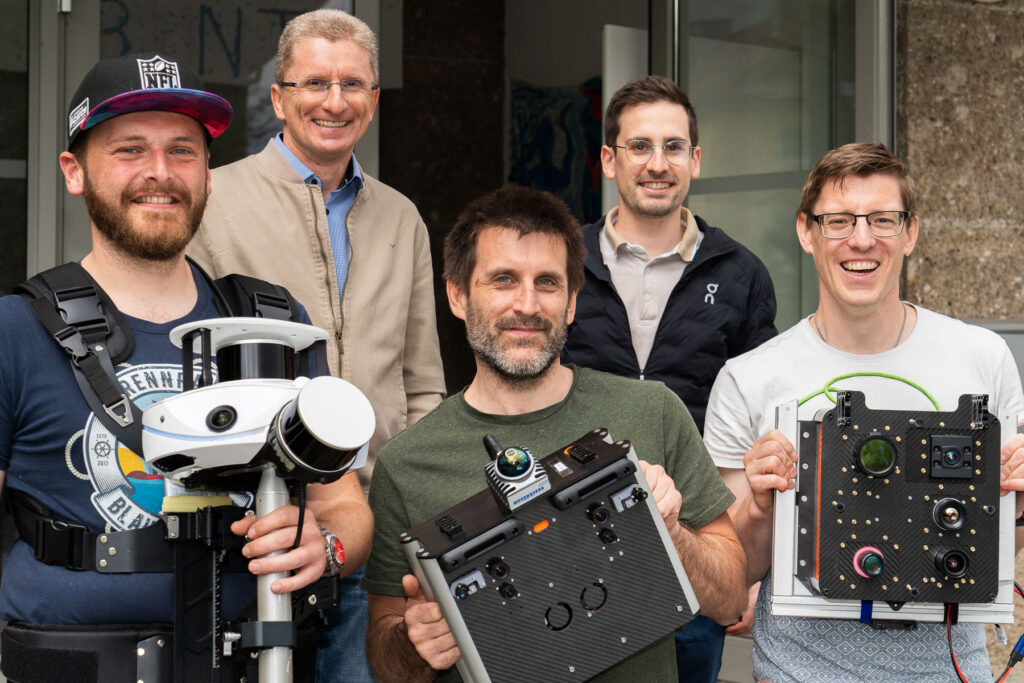

- Das Projektteam der JOANNEUM RESEAERCH v. l.: Werner Pretscher (JR Digital Twin Lab), Werner Balika (Innovation Salzburg), Gerald Lodron (JR Intelligent Vision Application), Markus Graggaber (Innovation Salzburg), Malte Jaschik (JR Intelligent Vision Application)

Als Demoprojekt dient dabei die ehemalige Josef-Rehrl-Schule in Salzburg. Das landeseigene Gebäude soll durch Sanierung und Zubau zu einem multifunktionalen Innovationsstandort entwickelt werden. Während der Planungsphase dient es als Reallabor für zirkuläres Bauen. „Wir wollen das Gebäude künftig für unsere Organisation und als Ort für Start-ups, Makerspaces und MINT-Förderung nutzen – und dabei testen, wie sich ein Bestandsbau nachhaltig und flexibel weiterentwickeln lässt“, erklären Werner Balika und Markus Graggaber von der Innovation Salzburg.

Tragbare Laserscanner & intelligente Bildanalyse

Projektleiter Georg Thallinger erklärt die Vorgehensweise bei der Bestandsaufnahme: „Wir erfassen unter realen Bedingungen mit zwei unterschiedlichen tragbaren 3D-Scannern das gesamte Gebäude, vom Keller bis zum Dach. Das Verfahren ermöglicht die Erstellung von Punktwolken und digitalen Gebäudemodellen, sprich 3D-Modellen. So können wir in dem Projekt zwei Systeme testen: ein kommerzielles kostenintensives und ein sparsames, das wir selbst entwickelt haben.“

JOANNEUM RESEARCH-Forscher Gerald Lodron hat vor Ort die sparsame Variante getestet: „Dieses von uns konzipierte und erstellte mobile System mit mehreren Kameras und Lasertechnik arbeitet mit preisgünstiger Sensorik und erzielt dabei eine hohe Messgenauigkeit im Bereich von ein bis zwei Zentimetern. Damit schaffen wir die Voraussetzung, um Materialien automatisiert zu erfassen und Rückschlüsse auf Wiederverwendbarkeit und Sanierungspotenzial zu ziehen. Die Erstellung der Punktwolken und weitere Auswertungen erfolgen allerdings erst nach der Aufnahme.“ Eine Herausforderung für dieses System sind die 60 Räume, diese logisch zu verknüpfen und darzustellen.

Eine kostspieligere Methode ist die Erfassung mit einem mobilen 3D-Scanner, der wie eine Steadycam getragen werden kann. Die Technologie liefert präzise Daten in Echtzeit und ist besonders geeignet für Bestandsbauten, wie etwa dieser Schule, die ohne aktuelle Pläne, etwa vor Sanierungen oder Umbauten, existieren. Es ist daher quasi ein „Reality Check“ und Basis für digitale Zwillinge, Bauplanungen oder auch einen Energieausweis und wird lokal direkt weiterverarbeitet.

Zusätzlich kommen Kamerasysteme zum Einsatz, die sichtbare und für das menschliche Auge nicht wahrnehmbare Merkmale von Baustoffen analysieren. Diese Kombination aus Farb-, Infrarot- und Wärmebildkameras ermöglicht es, etwa Feuchtigkeitsverteilungen oder Leitungsverläufe sichtbar zu machen, ohne dass dabei etwas zerstört werden muss. Dadurch entstehen detaillierte Einsichten in die Bausubstanz des Altbaus. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden diese Daten im nächsten Schritt automatisiert interpretiert– etwa zur Erkennung von Baustoffarten, elektrischen Installationen oder Schadstellen. Ein Modus, der den Forschenden erlaubt direkt zu bestimmen, ob man den Bestand so verwenden kann, ob Teile abgerissen und recycelt werden können.

Schlussendlich soll mit KRAISBAU aber auch der Transfer der gewonnenen Erkenntnisse in die breite Anwendung gelangen: Mit Factsheets, Schulungen und digitalen Werkzeugen sollen die Ergebnisse des Projekts möglichst vielen Akteurinnen und Akteuren in der Bauwirtschaft zugänglich gemacht und das zirkuläre Bauen überall vorangebracht werden.