Kategorie Innovation & Technologie - 29. April 2025

ESA-Satellit »Biomass« startet als neuer Hüter der Wälder ins All

Wie viel intakten Wald gibt es noch auf der Erde? Um diese Frage zu beantworten, startet Europa einen neuen Satelliten – auch um unser Verständnis für die Rolle des Waldes im globalen Kohlenstoffkreislauf für künftige Klimamodelle zu schärfen

Trockenheit, Klimawandel und Schädlinge machen heimischen Wäldern zu schaffen. Anderenorts werden große Flächen gerodet. Die europäische Weltraumbehörde ESA will am Dienstag den Erdbeobachtungssatelliten „Biomass“ vom Weltraumbahnhof Kourou aus mit einer Vega-C Trägerrakete ins All bringen, um die grüne Lunge der Erde besser zu verstehen. Er soll vom deutschen Kontrollzentrum in Darmstadt aus gesteuert in den kommenden Jahren Daten und Modelle für die Wissenschaft liefern und wurde fast schon standardmäßig auch mit Komponenten aus Berndorf in Niederösterreich ausgestattet.

Warum soll der Wald vermessen werden?

Bäume speichern das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) – weniger Bäume bedeuten mehr Treibhausgas in der Atmosphäre und damit eine höhere Erderwärmung. Dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zufolge gibt es bisher nur Schätzungen, wie viel Waldbiomasse weltweit vorhanden ist. „Ihre Größe ist jedoch entscheidend, um die globale Erwärmung genau zu berechnen. Das dient dazu, die Folgen des Klimawandels vorherzusagen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen“, heißt es dort auf der Homepage.

Genau hier gibt es beim Verständnis Lücken. „Wir Menschen stoßen Kohlenstoff aus bei der Verwendung von Kohle, Öl oder Gas“, sagt der „Biomass“-Missionsmanager der ESA, Klaus Scipal. Das gehe in die Atmosphäre und Wälder holen einen Teil dieses CO2 wieder raus. „Der Prozess, der dahintersteht, wird noch nicht so richtig gut verstanden.“ Der ganze Mechanismus – wo geben Wälder CO2 ab, wo nehmen sie CO2 auf – das sei das, was man mit dieser Mission verstehen wolle.

Ein Baum könne die Hälfte von seinem Gewicht in CO2 abspeichern. Ziel der Mission sei deshalb, die Waldbiomasse zu bestimmen und das auf globaler Ebene. „Und für Biomasse im Speziellen ist das wissenschaftliche Ziel oder das Hauptziel der Mission, die Rolle der Wälder im globalen Kohlenstoffkreislauf zu verstehen.“

Wie erfasst der Satellit die Biomasse?

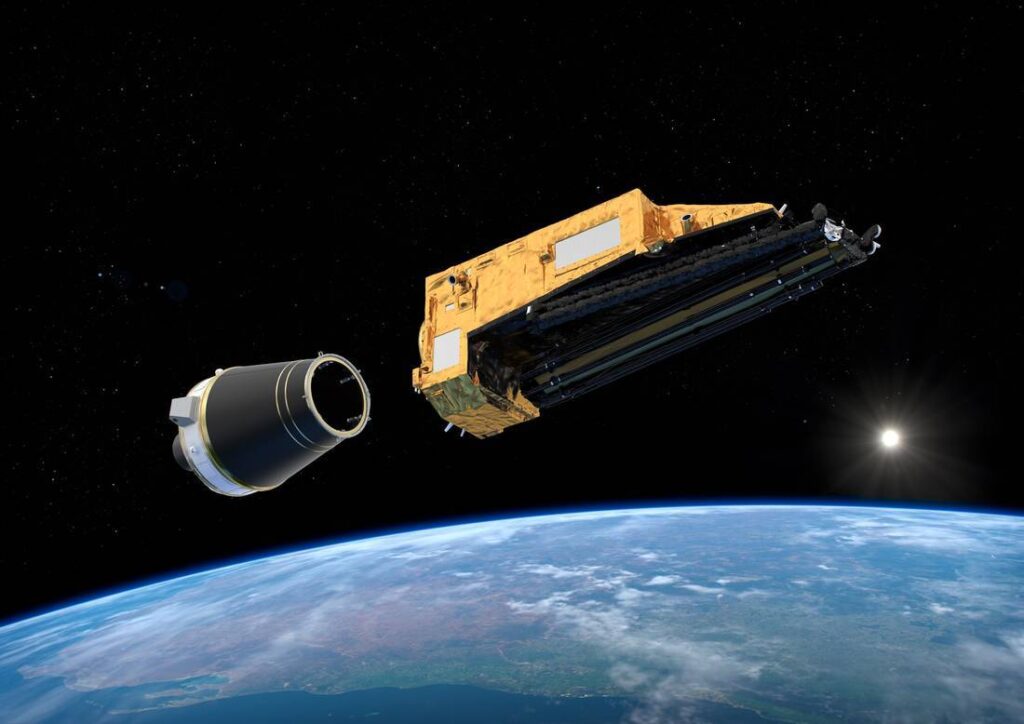

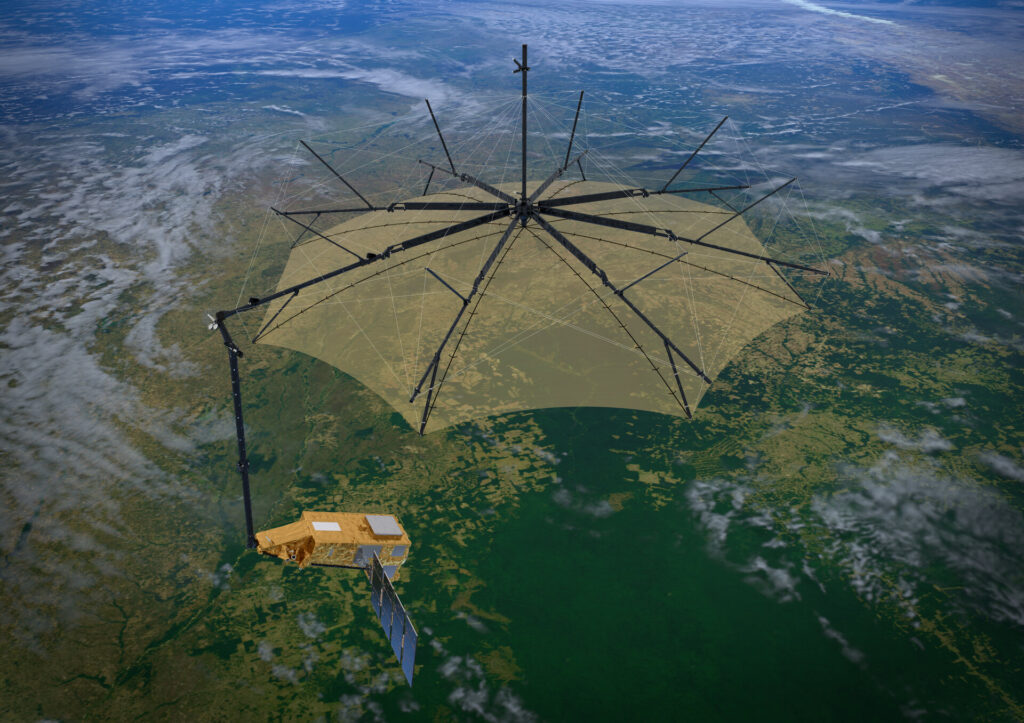

Die Sonde hat laut Scipal nur ein einziges Instrument an Bord, ein neuartiges Radar. Man könne mit Satelliten auch jetzt schon Waldrodungen erkennen. „Man weiß aber nicht, welche Masse der Wald hatte und wie viel Kohlenstoff dort gespeichert war.“ Mit „Biomass“ und dem Radar soll sich das ändern. Dann seien Aussagen darüber möglich, wie viel die Waldmasse zurückgehe und wie viel CO2 der Wald wieder an die Atmosphäre abgebe.

Hoffentlich könne so am Ende der Missionslaufzeit von fünfeinhalb Jahren bestimmt werden, wie viel die Biomasse zu- oder abgenommen habe, so Scipal: „Wir wollen hauptsächlich für Klimamodelle Daten liefern.“

- »Biomass«-Satellit mit eingefalteter Antenne, der ausgefaltet wie ein riesiger Sonnenschirm wirkt.

- Das aufälligste Merkmal des Satelliten im ausgefalteten Zustand: der „Mesh Reflektor“, der eine Spannweite von 12 m Durchmesser bietet.

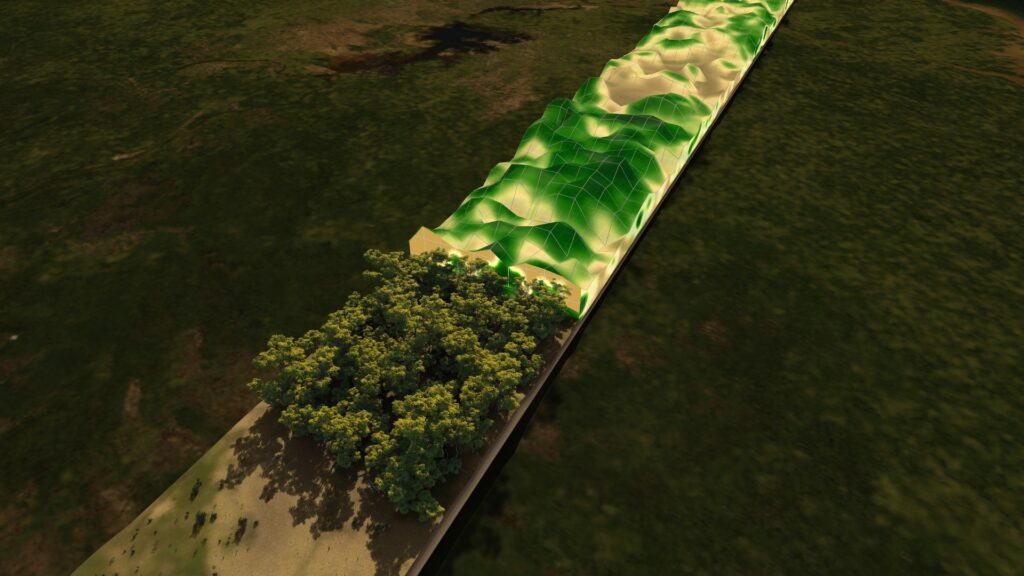

- Das Messverfahren „Biomass“ beginnt mit einem ersten Durchgang, um die Radarsignatur des Waldes zu erfassen, die einen ersten Überblick über das Kronendach und die Walddichte gibt. Es folgen ein 2. und 3. Überflug über dasselbe Gebiet, der für die Messung der Waldhöhe und genauere Messungen der oberirdischen Biomasse entscheidend ist. Während der tomografischen Phase der Mission wird das Gebiet bis zu sieben Mal überflogen, um die innere Struktur des Waldes zu erkennen.

Mit einer Kamera sehe man natürlich immer nur die Oberfläche. Auch vom Wald, da sei halt alles grün. „Man weiß nicht, wie hoch sind die Wälder, wie schauen die Wälder aus, wie schaut die Struktur aus“, erklärt Scipal. Mit Radarwellen, speziell den Radarwellen, die in dem Satelliten verwendet würden, dringe man hingegen in den Wald ein. „Das heißt, wir können durch Wolken schauen, wir können aber auch in den Wald hineinschauen und dringen bis zum Boden hinunter. Mit dieser Technik können wir zum Beispiel dreidimensionale Bilder vom Wald erstellen, also dreidimensionale Modelle.“

Was sind die österreichischen Bestandteile an der Mission?

Beyond Gravity Austria ist Österreichs größter Weltraumzulieferer und inzwischen so gut wie an jeder ESA-Mission beteiligt. Damit Satelliten und auch Raketen den extremen Temperaturen bei Start und Flug im Orbit standhalten braucht es Hochtemperaturisolation und die wird seit Jahren im Berndorfer Werk des Unternehmens im Triestingtal hergestellt. Auf der Reise von der Erde ins All müssen die Raketenantriebe für einige Minuten extreme Hitze von bis zu 1.500 Grad Celsius aushalten. „Die Thermalisolierung schützt die empfindliche Bordelektronik der Navigationssatelliten vor den extremen Temperaturschwankungen von plus/minus 200 Grad Celsius im All“, so Wolfgang Pawlinetz, Leiter des Thermal- und Mechanismengeschäfts bei Beyond Gravity Austria.

There it goes!

— ESA Space Transport (@transport.esa.int) 29. April 2025 um 11:25

Auch der Waldsatellit wird mittels Thermalschutz aus Berndorf vor den widrigen Temperaturen im All geschützt. Neben der Isolation liefert Beyond Gravity aber auch den wichtigen Navigationsempfänger für den Satelliten und ist damit wieder mit mehreren Komponenten an der Mission beteiligt. Genau diese Ausstattung kommt auch für die heuer geplanten Missionen zum europäischen Umweltsatelliten „Sentinel-1D“ und den NASA-ESA-Satelliten „Sentinel-6B“ zur Messung des Meeresspiegels zum Einsatz. In Berndorf arbeiten rund 20 Mitarbeitende für Beyond Gravity. Als Spin-off der Weltraumaktivitäten produziert das Unternehmen in Berndorf auch Thermalisolation für Anwendungen auf der Erde, zum Beispiel für Magnetresonanztomographen in der Medizintechnik.

Wozu braucht es Erdbeobachtungssatelliten?

Die ESA hat bei der Erdbeobachtung nach eigenen Angaben inzwischen weltweit eine Führungsrolle inne. Eine Reihe von Satelliten untersucht mittlerweile Photosynthese, Wolken, die Entwicklung der Wasserstände und der Eisschichten oder das Magnetfeld, um später frei verfügbare Daten für die Wissenschaft bereitzustellen.

„Wissenschaft hört nie auf. Wenn man mal anfängt, da was zu erforschen, dann kommt man auf alle möglichen Fragestellungen und da gibt es natürlich noch viele weiße Flecken“, sagt Scipal.

Dabei scheint auch ein langer Atem nötig: „Biomass“ sei 2005 das erste Mal vorgeschlagen worden, sagt Scipal. „Wir haben jetzt 20 Jahre gebraucht, bis die Mission gestartet wird.“

Welche Daten gibt es zu „Biomass“?

Der Satellit soll im Verlauf der Mission laut Scipal sechsmal die Wälder vermessen. „Es dauert ungefähr neun Monate, bis wir eine globale Karte vom Wald erstellt haben.“ Nach dem Start soll er in einer Höhe von 666 Kilometern fliegen. Die Kosten für den Satelliten und die gesamte Mission belaufen sich auf knapp 500 Millionen Euro.

Wie steht es um den Wald?

Wälder bedecken dem DLR zufolge mit 40,6 Millionen Quadratkilometern knapp ein Drittel der eisfreien Landfläche unseres Planeten und sind wegen der Photosynthese ein „überlebenswichtiges Organ“. Nach dem im Oktober vergangenen Jahres vorgestellten Waldzustandsbericht wurde 2023 weltweit eine Waldfläche fast in der Größe Lettlands zerstört. Fast 96 Prozent der gesamten Entwaldung habe in tropischen Regionen stattgefunden.